COME SI DICE «TI AMO» IN PERSIANO?

Su un camion stipato, un uomo, mezzo morto di fame, chiede a un ragazzo il suo panino in cambio di un libro. Per pietà il ragazzo accetta lo scambio, ma quando lo apre scopre che è incomprensibile: è scritto in persiano. Il camion si ferma, soldati tedeschi fanno scendere gli uomini e li uccidono tutti sul posto, tranne il ragazzo che urla di non essere ebreo ma persiano, mostrando loro il libro che ha appena ricevuto. I soldati lo risparmiano solo perché il comandante Koch sta cercando proprio un persiano per imparare il farsi e realizzare il suo sogno: a guerra finita, andare a Teheran per aprire un ristorante. Gilles, il ragazzo, per salvarsi dovrà inventare una lingua che non sa e ricordarla a memoria, altrimenti Koch scoprirà la verità e la sua fine sarà ancora più tremenda.

Su un camion stipato, un uomo, mezzo morto di fame, chiede a un ragazzo il suo panino in cambio di un libro. Per pietà il ragazzo accetta lo scambio, ma quando lo apre scopre che è incomprensibile: è scritto in persiano. Il camion si ferma, soldati tedeschi fanno scendere gli uomini e li uccidono tutti sul posto, tranne il ragazzo che urla di non essere ebreo ma persiano, mostrando loro il libro che ha appena ricevuto. I soldati lo risparmiano solo perché il comandante Koch sta cercando proprio un persiano per imparare il farsi e realizzare il suo sogno: a guerra finita, andare a Teheran per aprire un ristorante. Gilles, il ragazzo, per salvarsi dovrà inventare una lingua che non sa e ricordarla a memoria, altrimenti Koch scoprirà la verità e la sua fine sarà ancora più tremenda.

Così comincia Lezioni di persiano, recente film di Vadim Perelman tratto da una storia vera narrata da Wolfgang Kohlhaase in Erfindung einer Sprache (Invenzione di una lingua). Tra Gilles e Koch nasce quindi un’amicizia grazie a una lingua inventata.

Le parole del finto persiano portano infatti i due a creare un terreno comune sul quale comprendersi grazie a termini che in un campo di concentramento non esistono: vento, albero, amore, vita, io, tu… Parole inedite permettono a un uomo di ascoltarne un altro e di scoprirlo fratello, persino dove esistono solo vittime e carnefici.

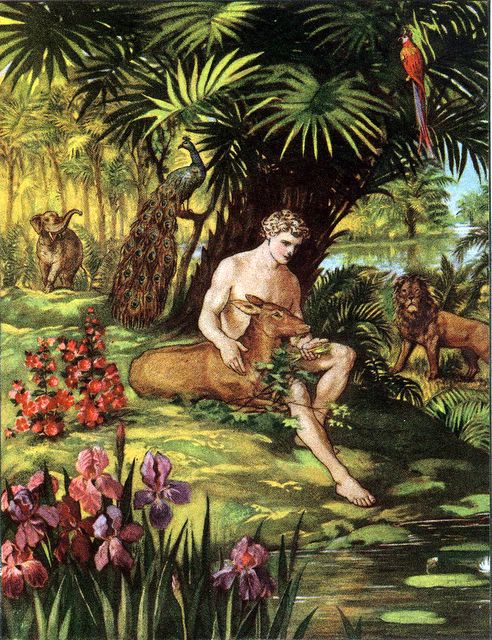

Il film mi ha fatto pensare alla differenza tra il divertente compito dato da Dio ad Adamo nel secondo capitolo di Genesi («Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome»), e quello che accade invece a Babele, nel capitolo 11, nel quale gli uomini dicono: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome», tentativo da cui scaturisce poi la diversità delle lingue, il non capirsi più.

Il primo compito era quello di «dare i nomi alle cose», che nel linguaggio biblico significa diventare custodi di ciò a cui si dà il nome. Dio si affida alla creatività umana e accetta i nomi scelti dall’uomo: il Creatore vuole che ogni uomo ampli la creazione con il proprio stile irripetibile. Ciascuno di noi è chiamato a pronunciare la sua parola sul mondo e con-crearlo, partecipando alla creatività del Creatore.

La diversità delle lingue nasce invece nel momento in cui, invece di «dare i nomi», l’uomo decide di «farsi un nome», cioè di crearsi e creare da solo, conquistare le cose invece di custodirle. «Farsi un nome» vuol dire dominare, «dare un nome» custodire. Gli uomini di Babele non vogliono più «dare nomi» (ampliare il mondo e prendersene cura), ma «farsi un nome» (dominare e usare il mondo per autoaffermarsi). La torre, elemento che si erge in verticale e rimane immobile, è simbolo di conquista, domina dall’alto: avere potere (conquistare e possedere) ci fa sentire qualcuno, soprattutto se non sappiamo chi siamo o temiamo di non essere abbastanza (la violenza, come ha ben spiegato Arendt, è spesso la banale conseguenza della inconsistenza personale).

La pluralità delle lingue, narrata come punizione, non è altro che il correttivo paterno alla illusione della Torre: un «limite» che costringe ad ascoltare per comprendere.

Ogni lingua è la casa in cui abita chi la usa, conoscerla è mettersi in viaggio verso l’altro e non affannarsi a costruire una inamovibile Torre che rimarrà sempre incompiuta, perché nessuno può «farsi un nome» da solo. Il nostro nome lo abbiamo ricevuto, non ce lo siamo dati, perché solo nella relazione impariamo ad esistere: il bambino impara a dire tu prima che io, chi ama re-impara a dire tu prima che io. Non capire (più) chi abbiamo vicino (in famiglia, a scuola, nel condominio, in un’altra regione o Paese) è segno che non stiamo ascoltando la sua lingua, perché siamo troppo impegnati a costruire affannosamente la inutile Torre dell’ego, invece di divertirci a ricevere il nostro nome da chi ci ama e a dare un nome a chi e cosa ha bisogno del nostro amore. Proprio attraverso la nuova lingua il gelido Koch impara ad ascoltare Gilles e a proteggerlo, mentre Gilles salva il nome di tremila uomini, perché per inventare e ricordare le parole del finto persiano usa le lettere dei nomi delle persone che nel campo sono diventate solo un numero e un’uniforme.

Nella scena più bella del film, Koch chiede a Gilles come si dice ti amo in persiano, e il ragazzo inventa il onai au. Il tedesco ripete le parole più volte assaporandone il senso dimenticato, l’altro allora gli chiede se è innamorato. Koch risponde: «Non lo ritieni possibile?». Gilles risponde: «Tutti sono capaci di amare». Purché imparino ad ascoltare e parlare la lingua dell’altro, e quella dell’oltre.

Nella scena più bella del film, Koch chiede a Gilles come si dice ti amo in persiano, e il ragazzo inventa il onai au. Il tedesco ripete le parole più volte assaporandone il senso dimenticato, l’altro allora gli chiede se è innamorato. Koch risponde: «Non lo ritieni possibile?». Gilles risponde: «Tutti sono capaci di amare». Purché imparino ad ascoltare e parlare la lingua dell’altro, e quella dell’oltre.

Alessandro D’Avenia, Corriere della Sera